TCFD提言に基づく情報開示 Disclosure based on TCFD recommendations

当社は、地球環境保全への対応として、CO2排出量削減による脱炭素社会および産業廃棄物(非資源化物)ゼロの実現をマテリアリティ(重要課題)に掲げています。

当社グループでは1993年に環境ボランタリープランを公表以降、グループ全体で地球環境保全活動に取り組んできましたが、持続可能な社会の実現と将来の当社グループのありたい姿をさらに明確にするため、2021年9月に、「ニッパツグループ環境チャレンジ」を宣言しました。現在、2026年度までの中期経営計画に沿って、生産本部ごとにCO2・産業廃棄物(非資源化物)低減に向けた施策を推進し、地球環境対策委員会を通じて達成状況を確認するとともに、同委員会にてさらなる低減方策を協議しながら取組んでおり、2024年度まで計画のとおり進捗しています。2025年度では、SCOPE3の情報収集や集計に向けて準備を進めていきます。

governance

ガバナンス

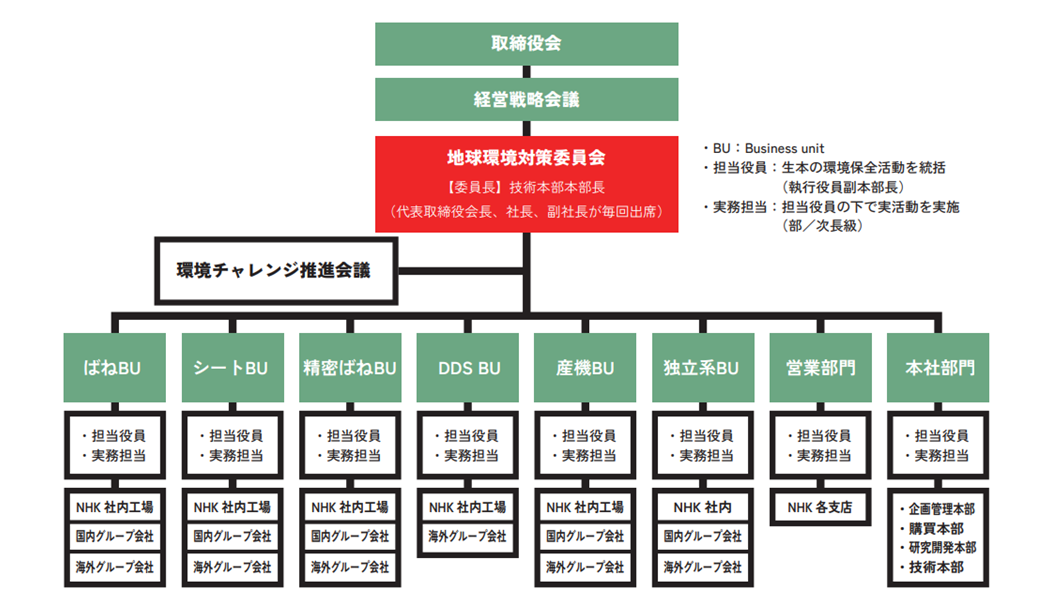

「ニッパツグループ環境チャレンジ」の宣言に基づき、地球環境対策委員会では事業ごとの長期の環境活動計画をとりまとめるなど、当社グループで持続可能な社会の実現に向けて活動を強化しています。

地球環境対策委員会は年 2 回開催され、ニッパツグループ環境チャレンジを踏まえた中間目標の設定、実現に向けたシナリオの策定を行い、活動を推進しています。推進の進捗状況は、経営戦略会議へ定期的に報告し、経営戦略へ反映しています。

推進体制

・実務担当者で構成される環境チャレンジ推進会議を通して、具体的な方策を展開

・各 BU と本社部門は関連するグループ会社を統括し、トップダウンで活動を推進

strategy

戦略

当社グループでは、「ニッパツグループ環境チャレンジ」に基づき、これまでも脱炭素社会の実現に向けてCO2排出量削減に取り組んできました。気候変動が当社に与えるリスクや機会とそのインパクトを把握し、当社の中長期的な戦略強化と、さらなる施策の必要性の検討を目的に、シナリオ分析を実施しました。

<TCFDシナリオ分析>

■関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言に沿って、気候変動に起因するリスクと機会を網羅的に洗い出したうえで関連性の高いものを特定し、シナリオ分析によって各リスクと機会の重要度評価を実施しました。

■シナリオ分析では、当社が目指す厳しい温暖化対策を取ることにより産業革命時期比で気温上昇が2℃以下に抑えられるシナリオ(2℃以下シナリオ)と、参考として産業革命時期比で気温が4℃上昇するシナリオ(4℃シナリオ)という2つのシナリオを想定しました。

■各シナリオ下において2030年と2050年の時間軸で想定される外部環境や社会環境の変化をもとに、当社の事業活動に与える影響を評価しました。

| 2℃以下シナリオ | 4℃シナリオ(参考) | |||||||||

| シナリオの概要 | 厳しい気候変動対策により温室効果ガス排出を抑制し、産業革命以前と比較した世界の平均気温の上昇を2℃以下に抑えるシナリオで、脱炭素社会への移行による影響が顕在化する。 | 気候変動対策が進展せず、産業革命以前と比較した世界の平均気温の上昇が4℃に到達するシナリオで、異常気象による物理的な影響等が大きく顕在化する。 | ||||||||

| 想定される外部環境変化 | ・炭素税の導入や規制強化 ・再生可能エネルギーの普及 ・ガソリン車から電気自動車への移行 ・環境配慮型製品の普及 ・消費者行動の変化 ・顧客や投資家等の外部ステークホルダーからの評判の変化 |

・異常気象による大規模災害の発生回数の増加 ・平均気温の上昇 ・海水面の上昇 |

||||||||

| 主な参照シナリオ・考文献 | ・IEA 「World Energy Outlook 2024」(NZE) ・IEA 「Net Zero by 2050」 ・日本自動車工業会「2050年カーボンニュートラルシナリオ」 ・経済産業省他「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」 等 |

・IPCC 「RCP8.5」シナリオ ・IEA 「World Energy Outlook 2024」(STEPS) 等 |

||||||||

Risk management

リスク管理

当社では、代表取締役社長を最高責任者、企画管理本部本部長を推進責任者とするリスク管理体制を構築し、気候関連のリスク(物理リスクおよび移行リスク)を含め管理しています。

リスク管理においてはリスクの未然防止を図り、被害を最小限にとどめるとともに、再発を防止するための対策を決定し、進捗管理をしています。

一方で、リスク管理において取締役会が明確に関与するガバナンスプロセスの構築は、これから実現すべき課題だと認識し、今後取り組んでいきます。

Indicators & goals

指標・目標

当社グループは、エネルギー使用量から算出するCO2排出量について削減目標を掲げ、地球環境保全活動に取り組んでいます。2020年度までは売上高原単位で管理していましたが、2021年度からは、カーボンニュートラル達成を目指し、CO₂総排出量で管理しています。

当社は地球環境保全への対応を積極的に進めるべく、「ニッパツグループ環境チャレンジ」のもとでCO2削減目標を定めています。

「ニッパツグループ環境チャレンジ」

(当社および国内連結子会社を対象としたSCOPE1+SCOPE2におけるCO2排出削減目標)

①2039年までにカーボンニュートラルを達成する。そのために、2030年までにCO2排出量を2013年度比50%減にする。

②2039年までに産業廃棄物ゼロを目指す。そのために、2030年までに産業廃棄物量を2013年度比95%減にする。

加えて、2025年3月に、海外連結子会社を加えて、当社および国内外の連結子会社として2050年にカーボンニュートラル(SCOPE1+SCOPE2)を達成する目標を制定しました。

CO2・産業廃棄物の排出量(※1)および低減に向けた主な施策

| 項目 |

2024年 | 推進中の主な施策 |

||

| 目標 | 実績 | |||

| CO2 |

排出量 (千t-CO2) |

114 | 109 |

・太陽光パネルの設置(※2) |

|

2013年比 削減率 |

▲26% | ▲30% | ||

| 産業廃棄物量 |

排出量 (t) |

29 | 28 |

・材質判定機による廃プラの有価物化 |

|

2013年比 削減率 |

▲76% | ▲76% | ||

※1 当社および国内連結子会社を対象としたSCOPE1+SCOPE2

※2 当社6拠点、国内外グループ会社9社にて太陽光パネルを設置済みです